Autor: Mazin Shanyoor

Der Verdacht ist oft das Erste, was kommt – noch bevor Hilfe kommt!

Es gibt Krankheiten, die werden erkannt, weil sie sichtbar sind. Man sieht die Wunde, den Verband, die Narbe, den Rollstuhl. Man sieht Blutwerte, Bilder, Befunde. Und selbst wenn man nicht versteht, wie es sich anfühlt, versteht man wenigstens: Da ist etwas, das nicht verhandelbar ist.

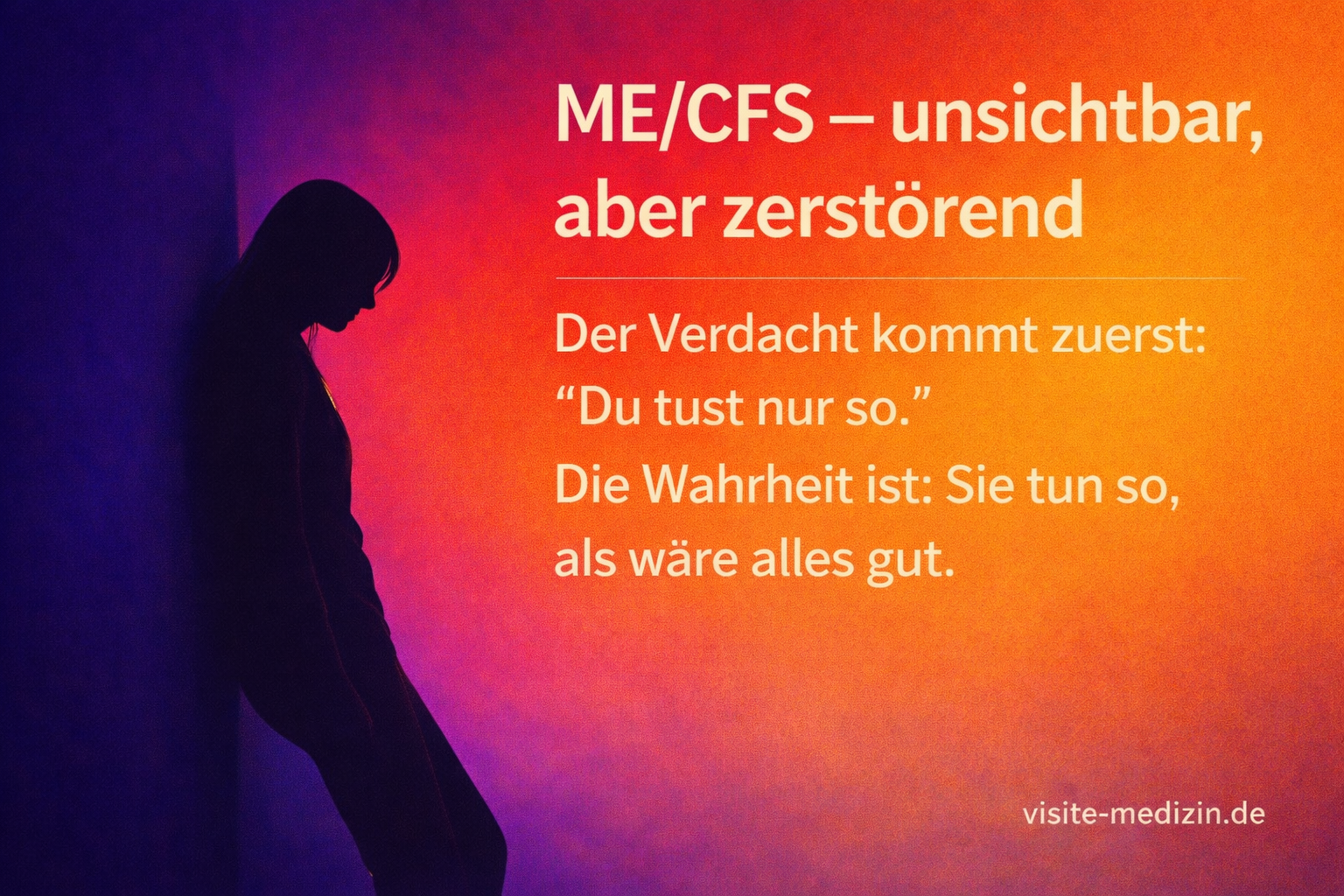

ME/CFS gehört nicht zu diesen Krankheiten. Nicht, weil sie weniger real wäre, sondern weil sie sich den gewohnten Blickachsen entzieht. Sie ist oft unsichtbar, sie ist schwankend, sie ist nicht sauber linear. Und genau darin liegt ein Kern des Problems, der für Betroffene fast so zerstörerisch werden kann wie das körperliche Geschehen selbst: ME/CFS wird nicht nur erlebt, sie wird erklärt, verteidigt, gerechtfertigt – immer wieder. Und wer sich ständig rechtfertigen muss, beginnt irgendwann, sich selbst zu verlieren.

Denn das Gemeine ist: Menschen mit ME/CFS kämpfen nicht darum, krank wirken zu dürfen. Sie kämpfen darum, gesund wirken zu können. Sie versuchen, so lange wie möglich in ein Leben hineinzupassen, das für sie längst nicht mehr passt. Sie lächeln, weil sie gelernt haben, dass Tränen Fragen auslösen, die sie nicht mehr beantworten können. Sie sagen „geht schon“, weil sie nicht schon wieder erklären wollen, warum es nicht geht. Sie erscheinen normal, weil sie hoffen, dass Normalität sie vielleicht zurücknimmt, wenn sie nur überzeugend genug spielt.

Und dann kommt der Moment, in dem der Körper sagt: Schluss. Nicht als dramatischer Effekt, sondern als physische Realität. Der Mensch bricht nicht zusammen, weil er zu schwach ist – sondern weil er zu lange versucht hat, nicht zusammenzubrechen.

Die Krankheit, die man nicht „sehen“ kann – und die deshalb so oft falsch gelesen wird

ME/CFS ist eine Erkrankung, die sich in Sprache schwer fassen lässt, weil sie sich nicht auf ein Symptom reduzieren lässt. Wer sie von außen betrachtet, sucht nach einem klaren Kern: Ist es Müdigkeit? Ist es Schmerz? Ist es Depression? Ist es Angst? Ist es Überforderung?

Aber ME/CFS ist nicht die Summe einzelner Beschwerden, sondern ein Zustand, in dem das System Mensch seine grundlegende Belastbarkeit verliert – auf eine Weise, die sich nicht mit normaler Erschöpfung vergleichen lässt. Es ist nicht das Gefühl nach einem langen Tag. Es ist nicht das „Ich bin kaputt, ich schlafe mal aus“. Es ist eine andere Kategorie. Es ist, als sei der Körper dauerhaft in einem Alarmzustand, als würden Reize nicht mehr gefiltert, als würden Energieprozesse nicht mehr zuverlässig bereitgestellt, als könne der Organismus Belastung nicht mehr in Anpassung verwandeln, sondern nur noch in Verschlechterung.

Und genau deshalb ist der entscheidende Punkt so schwer zu vermitteln: Bei ME/CFS ist sich anstrengen nicht automatisch ein Weg nach vorn. Es kann ein Weg nach unten sein. Nicht sofort, nicht immer gleich – aber oft genug, um Angst in den Alltag einzubauen. Angst nicht im psychologischen Sinn von „Ich denke mir etwas aus“, sondern im existenziellen Sinn: Ich weiß, dass eine falsche Entscheidung mich Tage oder Wochen kosten kann.

Für Außenstehende wirkt das unlogisch. Weil wir gelernt haben: Bewegung hilft. Aktivität stabilisiert. Struktur ist gut. Ein bisschen rausgehen tut jedem gut. Das ist in vielen Situationen wahr. Aber ME/CFS ist keine Situation, die sich in diese Regeln fügt. Und wenn man ein Leben führt, in dem die üblichen Regeln nicht mehr gelten, wird man schnell behandelt, als hätte man selbst den Regelbruch verursacht.

Die große Verwechslung: „Du siehst doch gut aus“ ist hier kein Kompliment

Es gibt Sätze, die klingen freundlich, und treffen trotzdem wie ein Schlag. „Du siehst doch gut aus.“ „Gestern ging es doch.“ „Du warst doch neulich noch draußen.“ „Du kannst doch, wenn du willst.“

Viele Betroffene kennen diese Sätze. Und viele Angehörige kennen das Unbehagen, wenn sie sie aussprechen – weil sie helfen wollen, aber nicht wissen wie. Der Satz ist oft nicht böse gemeint. Er ist oft der Versuch, Hoffnung zu machen. Der Versuch, eine Brücke zu bauen. Der Versuch, Normalität zu retten.

Nur: Für Menschen mit ME/CFS kann dieser Satz bedeuten: Du wirst nicht gesehen. Du wirst nur nach dem beurteilt, was ich von außen wahrnehme. Und wenn mein Blick dich nicht als krank erkennt, dann musst du es wohl auch nicht sein.

Das Tragische ist: Viele Betroffene arbeiten aktiv daran, gut auszusehen. Sie duschen, wenn sie dafür einen Tag verlieren. Sie ziehen sich an, als sei es egal. Sie machen Smalltalk, obwohl ihnen die Konzentration wegkippt. Sie lächeln, obwohl der Körper innerlich brennt. Nicht, weil sie lügen – sondern weil sie sich selbst und anderen beweisen wollen, dass sie noch da sind. Dass sie noch dazugehören. Dass sie nicht nur Patient sind, sondern Mensch.

Und dann wird genau diese Anstrengung gegen sie verwendet. Weil sie funktionieren, wird ihnen unterstellt, dass sie immer funktionieren könnten. Weil sie einmal erscheinen, wird ihnen unterstellt, dass sie jederzeit erscheinen könnten. Weil sie einen Moment stabil wirken, wird ihnen unterstellt, dass Stabilität ihr Normalzustand sei.

So entsteht ein paradoxes Gefängnis: Wer sich zeigt, wird nicht geglaubt. Wer sich zurückzieht, gilt als schwierig. Wer kämpft, gilt als überdramatisch. Wer still wird, gilt als bequem.

Die Maske der Gesundheit: Nicht um zu täuschen, sondern um zu überleben

Ein Leben mit ME/CFS ist oft ein Leben in zwei Versionen: der Version, die andere sehen, und der Version, die wirklich stattfindet.

Die öffentliche Version ist reduziert. Sie zeigt vielleicht einen Termin. Eine kurze Nachricht. Ein „Ich komme kurz vorbei“. Ein Foto, das so wirkt, als sei alles okay. Diese Version ist oft sorgfältig kuratiert, nicht aus Eitelkeit, sondern aus Schutz. Weil ständige Offenheit ständige Diskussion bedeutet. Weil jedes „Mir geht es schlecht“ Rückfragen erzeugt. Weil jedes Erklären Kraft frisst. Weil jedes Missverständnis neue Verletzungen erzeugt.

Die private Version ist oft brutal. Sie besteht aus Liegen. Aus Dunkelheit. Aus einem Kopf, der nicht klar wird. Aus einem Körper, der nicht mitgeht. Aus Tagen, in denen selbst kleine Geräusche zu viel sind. Aus Momenten, in denen man sich fragt, ob man je wieder ein normales Leben haben wird – und in denen man gleichzeitig versucht, diese Frage nicht zu oft zu stellen, weil sie einen sonst auffrisst.

Diese beiden Versionen auseinanderzuhalten, ist anstrengend. Und trotzdem tun es viele. Weil sie hoffen, dass sie damit Beziehungen retten. Dass sie damit nicht zur Belastung werden. Dass sie damit Kontrolle behalten. Und manchmal auch, weil sie selbst nicht wahrhaben wollen, wie ernst es ist. Denn ME/CFS zwingt Menschen, Abschiede zu akzeptieren, bevor es überhaupt eine neue Perspektive gibt. Abschied von Spontaneität. Abschied von Planbarkeit. Abschied von dem Gefühl: Wenn ich mich nur bemühe, wird es besser.

PEM: Wenn der Preis nicht sofort kommt, sondern später – und dann gnadenlos

Es ist schwer, jemandem zu erklären, dass eine scheinbar kleine Aktivität einen Körper in eine massive Verschlechterung führen kann. Noch schwerer wird es, wenn diese Verschlechterung nicht unmittelbar eintritt, sondern verzögert. Wenn man am Nachmittag noch halbwegs spricht, am Abend noch irgendwie geht, und erst am nächsten Tag oder am übernächsten Tag der Absturz kommt.

Für Außenstehende wirkt das wie ein Trick. Für Betroffene ist es eine Falle.

Denn PEM ist nicht nur ein Symptom – es ist eine Lebensarchitektur. Es verändert, wie man Zeit erlebt. Es verändert, wie man Entscheidungen trifft. Es verändert, wie man Vertrauen in sich selbst entwickelt. Wenn der Körper nicht sofort signalisiert, dass etwas zu viel war, sondern später abrechnet, lebt man in permanenter Unsicherheit: War das jetzt okay? Oder habe ich gerade etwas ausgelöst, das mich nächste Woche zerstört?

Das ist ein psychischer Druck, der nicht aus Angstdenken entsteht, sondern aus Erfahrung. Aus dem wiederholten Erleben, dass man sich selbst nicht mehr trauen kann. Dass ein guter Moment kein Zeichen von Heilung ist, sondern manchmal nur ein geliehenes Stück Energie.

Und genau hier passiert oft die schlimmste soziale Kollision: Viele Betroffene versuchen, gute Phasen zu nutzen, um endlich mal wieder am Leben teilzunehmen. Sie machen etwas, das ihnen wichtig ist. Einen Geburtstag. Einen Arzttermin. Eine Schulveranstaltung des Kindes. Einen kurzen Spaziergang. Und sie bezahlen später. Sie bezahlen mit Tagen der Verschlechterung, manchmal mit Wochen, manchmal mit einem dauerhaften Schritt nach unten.

Wenn Außenstehende nur den Moment sehen, nicht aber den Preis, dann wird die Krankheit zu einer Art optischer Täuschung. Und der Betroffene steht wieder da: nicht nur krank, sondern auch unglaubwürdig.

Warum es so weh tut, nicht geglaubt zu werden – und warum das kein „Empfindlichsein“ ist

Nicht geglaubt werden ist nicht einfach eine schlechte Erfahrung. Es ist ein Angriff auf die eigene Realität.

Denn wer krank ist, hat oft ohnehin schon weniger Kontrolle. Der Körper ist nicht mehr verlässlich. Der Alltag zerfällt. Zukunftspläne lösen sich auf. In dieser Situation braucht ein Mensch wenigstens eines: das Gefühl, dass seine Wahrnehmung zählt. Dass sein Erleben ernst genommen wird. Dass er nicht zusätzlich beweisen muss, was ohnehin schon sein Leben bestimmt.

Wenn dieses Vertrauen fehlt, entsteht ein Zustand, der sich nicht nur traurig anfühlt, sondern gefährlich werden kann: Betroffene beginnen, über ihre Grenzen zu gehen, um Beweise zu liefern. Sie tun Dinge, die ihnen schaden, um anderen zu zeigen, dass sie nicht faul sind. Sie pushen sich, weil sie Angst haben, sonst als Versager zu gelten. Sie lächeln, obwohl sie zusammenbrechen. Sie sagen Ja, obwohl sie Nein bräuchten. Und sie zahlen mit ihrer Gesundheit.

Dieses Muster ist perfide, weil es auf einem moralischen Missverständnis basiert: Leistung gilt als Wahrheit. Wer etwas kann, ist wirklich gesund. Wer es nicht kann, ist wahrscheinlich schwierig. Bei ME/CFS stimmt diese Logik nicht – und trotzdem wird sie ständig angewendet.

Das medizinische Niemandsland: Wenn selbst Hilfe zu einem Ort der Entwertung wird

Viele Menschen mit ME/CFS erleben nicht nur Unverständnis im sozialen Umfeld, sondern auch in medizinischen Kontexten. Und das ist besonders schmerzhaft, weil Medizin eigentlich der Ort sein sollte, an dem Leid nicht bewertet, sondern verstanden wird.

Doch ME/CFS ist eine Krankheit, bei der Betroffene oft an Grenzen stoßen: Grenzen des Wissens, Grenzen der Diagnostik, Grenzen des Systems. Wenn Befunde nicht eindeutig sind, wenn Standardtests normal ausfallen, wird das Leiden schnell psychologisiert. Nicht unbedingt aus Böswilligkeit. Oft aus Überforderung. Aus dem Reflex, Unbekanntes in bekannte Kategorien zu pressen. Und die bekannteste Kategorie, wenn etwas schwer erklärbar ist, lautet: psychosomatisch.

Das Problem ist nicht Psychosomatik an sich. Das Problem ist die Art, wie sie manchmal als Abstellgleis benutzt wird. Als Ende eines Denkprozesses, nicht als Anfang. Als Schublade, in die man alles legt, was man nicht messen kann.

Für Betroffene bedeutet das: Sie gehen hin, um Hilfe zu suchen, und kommen zurück mit dem Gefühl, dass ihre Realität nicht zählt. Dass sie zu sensibel sind. Dass sie sich zu sehr damit beschäftigen. Dass sie mal wieder unter Leute müssten. Dass sie nicht so viel googeln sollten.

Und irgendwann gehen manche nicht mehr hin. Nicht weil sie keine Hilfe wollen, sondern weil jede Begegnung mit diesem System eine neue Verletzung wird.

Das Leben schrumpft nicht plötzlich – es schrumpft in Etappen, und jede Etappe ist ein Verlust

ME/CFS wird oft erst dann von außen als schwer erkannt, wenn ein Mensch sichtbar aus dem Leben fällt. Wenn Arbeit unmöglich wird. Wenn soziale Kontakte verschwinden. Wenn der Betroffene nicht mehr rauskommt. Wenn er nicht mehr erreichbar ist. Wenn die Wohnung still wird.

Aber das Leben schrumpft meist nicht in einem einzigen Moment. Es schrumpft in Etappen. Und jede Etappe ist ein eigener Trauerprozess.

Am Anfang ist es vielleicht das Sportliche, das wegfällt. Dann das Soziale. Dann das Berufliche. Dann die Fähigkeit, länger zu sprechen. Dann die Fähigkeit, Geräusche zu ertragen. Dann die Fähigkeit, Licht zu tolerieren. Dann das Sitzen. Dann das Duschen. Dann das Lesen. Dann das Denken.

Und jede dieser Stufen bedeutet: Ein Stück Identität bricht weg. Denn wir definieren uns nicht nur über Leistung, aber wir definieren uns über Beziehung, über Teilnahme, über Präsenz. Wenn diese Dinge wegfallen, fällt nicht nur Aktivität weg – es fällt Selbstbild weg.

Das ist schwer zu beschreiben, weil es nicht nur Traurigkeit ist. Es ist eine existentielle Verunsicherung: Wer bin ich, wenn ich nicht mehr in der Welt sichtbar sein kann? Wer bin ich, wenn mein Tag aus Liegen besteht? Wenn mein Körper jede Initiative bestraft?

Und während diese Fragen wachsen, kommt von außen oft die Erwartung: Du musst optimistisch bleiben. Als sei Optimismus ein Medikament. Als könne Haltung eine körperliche Dysfunktion ersetzen.

Angehörige: Zwischen Liebe, Ohnmacht und dem stillen Risiko, selbst auszubrennen

Für Angehörige ist ME/CFS eine Prüfung, die nicht nur den Alltag verändert, sondern die Beziehung selbst. Nicht, weil Liebe weniger wird, sondern weil Rollen sich verschieben. Ein Partner wird zum Pfleger, eine Mutter wird zur Organisatorin, ein Kind wird zum Mittragenden. Und alle versuchen, dabei nicht zu zerbrechen.

Viele Angehörige kämpfen mit zwei widersprüchlichen Impulsen. Der erste Impuls ist: Ich will helfen. Ich will aktiv sein. Ich will etwas tun. Der zweite Impuls ist: Ich sehe, dass Aktivität schaden kann. Richtiges zu wollen und gleichzeitig Angst zu haben, damit Schaden zu verursachen, ist eine enorme psychische Belastung.

Und dann kommt noch etwas hinzu, worüber kaum jemand spricht: die soziale Einsamkeit der Angehörigen. Denn auch sie werden nicht immer verstanden. Auch ihnen wird manchmal unterstellt, sie würden mitmachen. Sie würden übertreiben. Sie würden zu viel Rücksicht nehmen. Sie müssten den Kranken mehr pushen.

Es kann für Angehörige schockierend sein, wie schnell ein Umfeld urteilt, wenn eine Krankheit nicht in bekannte Muster passt. Und es kann dazu führen, dass auch Angehörige sich zurückziehen – nicht aus Kälte, sondern aus Erschöpfung.

Wenn man das ernst nimmt, erkennt man: ME/CFS betrifft nie nur den Betroffenen. Es verändert ganze Systeme. Familien. Partnerschaften. Freundschaften. Es verändert das Klima einer Wohnung. Den Ton einer Beziehung. Den Rhythmus eines Haushalts.

Und weil diese Krankheit so still ist, sieht man diese Veränderungen oft nicht. Aber sie sind da. Jeden Tag.

Die stille Gewalt der Erwartungen: „Komm doch wenigstens kurz“ kann eine Zumutung sein

Es gibt Erwartungen, die sind gesellschaftlich so normal, dass man sie gar nicht mehr als Erwartungen erkennt. Man erwartet, dass man zurückruft. Dass man erscheint. Dass man antwortet. Dass man reagiert. Dass man sich erklärt. Dass man wenigstens kurz dabei ist.

Für Menschen mit ME/CFS können diese Erwartungen wie ein Dauerangriff wirken. Nicht, weil andere böse sind, sondern weil der Betroffene in einem anderen physiologischen System lebt. Ein System, in dem kurz nicht kurz ist. In dem nur mal nicht harmlos ist. In dem ein bisschen ein Risiko darstellt.

Das Schwerste daran ist, dass Betroffene oft selbst die Erwartungen internalisiert haben. Sie fühlen sich schuldig, wenn sie nicht antworten. Sie fühlen sich schuldig, wenn sie absagen. Sie fühlen sich schuldig, wenn sie nichts leisten. Und diese Schuld ist nicht nur emotional – sie wird körperlich. Denn Schuld erzeugt Druck. Druck erzeugt Aktivität. Aktivität erzeugt PEM. PEM erzeugt Verschlechterung. Und die Verschlechterung erzeugt neue Schuld.

So entsteht ein Kreislauf, der nicht psychisch ist, sondern körperlich-psychosozial. Ein System aus Krankheit und Reaktion, in dem Verständnis nicht nett wäre, sondern medizinisch relevant. Weil weniger Druck manchmal weniger Absturz bedeutet. Weil weniger Rechtfertigung manchmal mehr Stabilität erlaubt.

Die große Tragik: Viele Betroffene kämpfen nicht gegen die Krankheit – sondern gegen den Verdacht

Wenn man ME/CFS als Außenstehender nur oberflächlich betrachtet, könnte man denken: Das Hauptproblem ist die Erschöpfung. Oder die Schmerzen. Oder die Konzentrationsstörung. Und ja, das alles ist schlimm.

Aber für viele Betroffene kommt ein zweites Hauptproblem dazu, das wie eine zweite Krankheit wirkt: der Verdacht. Die ständige Unterstellung, dass das alles nicht so schlimm sein kann. Dass der Mensch nicht genug versucht. Dass er sich aufgegeben hat. Dass er sich in der Krankheit einrichtet. Dass er zu sehr darauf fixiert ist.

Dieser Verdacht ist wie Gift, weil er Betroffene zwingt, ständig gegen einen moralischen Vorwurf anzuleben. Und das ist besonders perfide, weil ME/CFS eine Krankheit ist, in der Energie der zentrale Engpass ist. Man nimmt Menschen, denen Energie fehlt, und verlangt von ihnen, energieintensive Beweise zu liefern.

Das ist ein strukturelles Missverständnis. Und es macht krankere Menschen noch kränker.

Wenn Betroffene „zu gut“ erklären, wirkt es verdächtig – und wenn sie nicht erklären, auch

Viele Menschen mit ME/CFS entwickeln im Lauf der Zeit eine große Kenntnis über ihre Krankheit. Nicht aus Interesse, sondern aus Not. Wer nicht verstanden wird, beginnt zu recherchieren, Begriffe zu lernen, Studien zu lesen, Mechanismen zu verstehen. Oft ist das der einzige Weg, um im medizinischen System überhaupt ernst genommen zu werden.

Aber auch hier lauert eine Falle: Wer zu gut erklärt, wirkt plötzlich zu informiert – und damit verdächtig. Wer sich auskennt, bekommt dann nicht selten die Reaktion: Sie haben sich da reingesteigert. Als ob Wissen ein Symptom wäre. Als ob Informiertheit beweisen würde, dass es psychisch ist.

Und wer nicht erklärt, wird ebenfalls nicht ernst genommen. Dann heißt es: Sie können ja gar nicht beschreiben, was Sie haben. So entsteht eine Situation, in der Betroffene in jeder Variante verlieren. Das ist entwürdigend. Und es raubt langfristig Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Hoffnung.

Was es bedeutet, jeden Tag zu verhandeln: Wie viel Leben ist heute möglich, ohne morgen zu zerstören

Ein Mensch ohne ME/CFS plant seinen Tag nach Aufgaben. Ein Mensch mit ME/CFS plant seinen Tag nach Risiken. Das klingt hart, aber es beschreibt die Realität vieler Betroffener.

Nicht, weil sie pessimistisch sind. Sondern weil sie gelernt haben, dass jede Aktivität eine Konsequenz haben kann. Und weil sie gelernt haben, dass die Konsequenz nicht immer sofort sichtbar ist. So wird der Alltag zu einer Art stiller Verhandlung mit dem eigenen Körper. Eine Verhandlung, die nicht fair ist, weil der Körper nicht immer klare Bedingungen liefert.

Man wacht auf und spürt: Heute könnte es gehen. Oder: Heute wird es nicht gehen. Und selbst wenn es geht, bedeutet das nicht, dass man handeln sollte. Denn gehen kann heißen: Es ist gerade noch möglich, aber der Preis kommt später.

Diese ständige Abwägung ist eine mentale Dauerbelastung. Sie ist kein sich reinsteigern, sie ist ein Anpassungsprozess an eine Realität, die keine stabile Mitte mehr hat.

Und das ist der Punkt, den viele Außenstehende unterschätzen: ME/CFS ist nicht nur ein Zustand von Symptomen. Es ist ein Zustand von permanentem Verlust an Selbstverständlichkeit.

Die Einsamkeit, die nicht aus fehlender Liebe entsteht, sondern aus fehlender Übersetzbarkeit

Viele Betroffene berichten, dass sie sich einsam fühlen, selbst wenn Menschen da sind. Nicht, weil die anderen nicht wollen. Sondern weil das Erleben schwer übersetzbar ist.

Wie erklärt man, dass ein Anruf zu viel sein kann? Dass ein Gespräch den Kopf so erschöpft, dass danach nichts mehr geht? Dass man nicht einfach mal kurz vorbeikommen kann, weil der Körper danach tagelang abstürzt? Wie erklärt man, dass man jemanden liebt – und trotzdem nicht antwortet, weil jede Nachricht Energie kostet?

Diese Übersetzungsprobleme erzeugen Missverständnisse. Missverständnisse erzeugen Verletzungen. Verletzungen erzeugen Rückzug. Rückzug erzeugt Einsamkeit. Und dann wirkt es von außen wieder so, als sei der Betroffene schwierig oder unkooperativ.

Dabei ist es oft das Gegenteil: Betroffene ziehen sich zurück, weil sie andere nicht enttäuschen wollen. Weil sie keine Versprechen mehr geben wollen, die sie nicht halten können. Weil sie das Gefühl nicht mehr ertragen, ständig zu erklären, warum sie nicht können.

Der vielleicht schmerzhafteste Satz: „Ich vermisse mich selbst“

Es gibt eine Trauer bei ME/CFS, die sehr still ist. Nicht nur Trauer um Aktivitäten, sondern Trauer um das eigene frühere Ich. Um Spontaneität. Um Leichtigkeit. Um den Menschen, der man war, bevor der Körper nicht mehr mitmachte.

Viele Betroffene sagen irgendwann: Ich vermisse mich selbst.

Und dieser Satz ist kein Drama. Er ist ein nüchterner Ausdruck dessen, was diese Krankheit macht. Sie nimmt nicht nur Kraft, sie nimmt Identität. Sie nimmt Rollen. Sie nimmt soziale Sichtbarkeit. Und sie zwingt Menschen, ein neues Selbstbild aufzubauen, während sie gleichzeitig kaum Energie haben, um überhaupt zu existieren.

Das ist eine Zumutung, die man nicht positiv denken kann. Man kann sie nur tragen – und dafür braucht man ein Umfeld, das nicht verdächtigt, sondern begleitet.

Schluss: Die Wahrheit ist nicht, dass Betroffene so tun, als wären sie krank – sondern dass sie zu lange so tun, als wären sie gesund

Wenn man diesen Text in einem Satz zusammenfassen müsste, dann vielleicht so: Menschen mit ME/CFS leben oft nicht in der Lüge der Krankheit, sondern in der Lüge der Gesundheit.

Sie versuchen, zu funktionieren, weil sie dazugehören wollen. Weil sie nicht stören wollen. Weil sie nicht verlieren wollen, was ihnen wichtig ist. Weil sie hoffen, dass Normalität zurückkommt, wenn sie nur tapfer genug normal bleiben. Und weil sie gelernt haben, dass Offenheit Zweifel auslöst.

Das Missverständnis entsteht nicht aus ihrer Haltung, sondern aus den Blickmustern der anderen. Aus dem Reflex, Unsichtbares zu bezweifeln. Aus der Bequemlichkeit, Komplexität zu vermeiden. Aus der Gewohnheit, Krankheit nur dann ernst zu nehmen, wenn sie in vertraute Formen passt.

Und vielleicht ist das der unbequemste, aber wichtigste Gedanke: Wer ME/CFS verstehen will, muss akzeptieren, dass nicht jeder Mensch seine Krankheit sichtbar machen kann, ohne daran zu zerbrechen. Dass gut aussehen nichts beweist. Dass ein Lächeln keine Diagnose widerlegt. Dass ein kurzer Termin kein Beweis für Belastbarkeit ist.

Denn bei ME/CFS ist oft nicht die Frage: Warum tut jemand so, als wäre er krank? Sondern: Wie lange kann jemand so tun, als wäre er gesund, bis es nicht mehr geht?